避妊していないメスは要注意!犬と猫の子宮蓄膿症を解説します。

避妊手術を受けていない中高齢の雌でかかりやすい病気です。若齢でも発症する可能性はあるので安心はできません。

近年日本では小型犬が人気で避妊手術を早期にする飼い主様が多くなり発生率は下がっているように感じますが、緊急を要する注意が必要な病気の一つです。

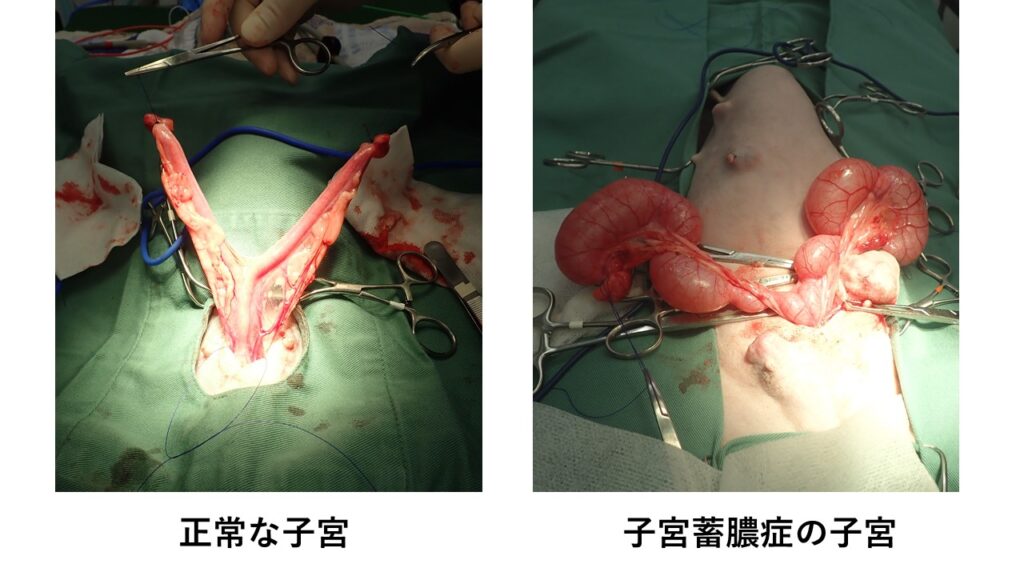

犬猫の子宮は人間のものとは異なり左右に子宮角を持ちY字型をしている双角子宮といいます。体の免疫による防御反応が子宮内の細菌感染増殖に負けてしまうと炎症によってできた膿が蓄積されて起こる感染症の病気です。

さらに重度になってしまうと、細菌そのものや細菌が作り出す毒素が体中をめぐり敗血症性ショックや腎臓、肝臓などをはじめとする内臓の機能が働かなくなる多臓器不全になったり、おなかの中で破裂してしまうと腹膜炎になり、播種性血管内凝固症候群(DIC)を誘発して死に至る病気です。

子宮蓄膿症の症状

大きく分けると「開放型」と「閉鎖型」に分けられます。

<開放型>

開放型は子宮頸管が開いている状態です。開いている子宮頸管から、外陰部を通じて溜まっている膿が流れ出します。体外に膿が出ていくため、子宮が破裂するリスクはあまり高くありません。

陰部から何か出ている、変なにおいがする、気にしてよく舐めているなどという異変が目に見えてわかりやすいため、気づいた場合は早急に受診しましょう。

<閉鎖型>

閉鎖型は子宮頸管が閉じている状態です。膿が体外に流れていかず、どんどん子宮内に溜まっていきます。膿がたまっていくことでおなかが膨らみ、触ると嫌がるなどの症状がみられます。

溜まった大量の膿で子宮が破れて、腹腔内に膿が漏れるとショック症状や急性腎不全、腹膜炎、敗血症などを引き起こします。

短時間で死にいたることも多く、異変にも気づきにくいため、危険性も高いです。

犬では、お水をたくさんのんでおしっこをたくさんする(多飲多尿)、発熱といったわかりやすい症状がほとんどの症例で起こっています。病気が進んでくると、食欲の低下、おなかが張っている、元気がないなどの症状もみられるようになります。

猫ではこれといって特徴的な症状がないため異変に気付きにくいことが多いです。

子宮蓄膿症の原因

犬も猫も排卵されたあとで黄体ホルモンが分泌されて黄体期に入ります。

黄体期では、妊娠しやすい体を作るために精子を受け入れやすく、子宮内膜が分厚くなり、子宮頚部がゆるみ、免疫機能が低下します。精子とともに外部からの細菌感染も起こりやすくなるためです。

細菌に感染した子宮は、内膜に炎症を起こし子宮内膜炎になります。大腸菌、ブドウ球菌、サルモネラ菌などの細菌が子宮内で増殖することで子宮内に膿が蓄積することで、子宮蓄膿症を引き起こします。最も多く検出される菌は大腸菌です。犬や猫は肛門と外陰部の距離が近いため、感染の原因は肛門、膣、外陰部にすでに存在している菌であると考えられます。

犬と比べて猫の発生率は低い

子宮蓄膿症には黄体ホルモンの分泌が関わっています。犬と猫では発情や排卵が起きるタイミングが異なるため、猫では比較的少ないと言われていますが、症状がわかりにくいため注意が必要です。

犬は定期的に発情期がきて排卵し、黄体ホルモンが分泌されます。それとは異なり、猫は交尾排卵動物です。交尾後の排卵し、黄体ホルモンが分泌されます。定期的に排卵する犬よりも排卵回数が少ないため、黄体ホルモンも分泌される期間が少ないためです。

しかし、最近では交尾をしなくても自然に排卵する猫がいるといわれているため注意していきましょう。

子宮蓄膿症の治療

一般的には、手術によって卵巣と子宮を摘出する外科的治療が行われます。

子宮蓄膿症は症状の進行が速いため、早期に発見し手術することで回復も早くなります。状態によっては、入院管理のもと点滴しながら抗生剤などを使用して状態を整えてから手術を行うこともあります。細菌感染を起こしているため、一般的な避妊手術よりはリスクが高くなり、術後も数日の入院が必要となります。

高齢であったり、他の疾患の影響と麻酔のリスクを考慮して、内科的治療を行う場合もあります。子宮の収縮作用を促進して排膿を促したり、抗生剤の投与などが行われますが、治癒率が100%ではなく再発の可能性もあるため、できるだけ手術を選択することが多いです。

子宮蓄膿症の予防法

避妊手術をすると、発情もせず黄体ホルモンの分泌も減るため、子宮蓄膿症を予防できます。出産させる予定がなければ、1歳未満(6~8ヶ月齢)で避妊手術をするのがいいでしょう。

子宮蓄膿症だけでなく、乳腺腫瘍の発生率低下にもつながります。

詳しくはコチラもご覧になってみてください。

この記事を書いた人